交通の便が悪い台湾東部への漢

人入植者は少なかったが、ここ

は原住民の天地であり、日本の

領台以降、進出してきた日本人

とたびたび衝突した。

1908

年に

はアミ族とタイヤル族が連合し

て蜂起した七脚川事件が発生。

台湾総督府は鎮圧後、抵抗した

アミ族の集落を遠方へと強制移

住させた。その空いた七脚川の

地に官営移民第一陣が来着す

る。徳島県吉野川沿いの出身者が

多かったため「吉野村」と名付け

られた(現在の花蓮県吉安郷)。

1910

年、開拓移民募集に応じ

て台湾東岸の町・花蓮港(現在

の花蓮市)に向かった人々は驚

いたはずだ。「花蓮港」とはい

うものの、実は港などない。波

が高く、大型船は接岸できない

ため、はしけに乗って浜辺に上

陸する。行き来そのものが命が

け。荒波に揺られながら、もは

や帰ることはできないと覚悟を

決めるしかなかった。

マラリア、ツツガムシ病、毒

蛇 ──志半ばにして倒れる人も

続出したが、永住の意志堅固なこ

とが移民の条件。財産を処分して来

命がけの開拓移民

2015

年に台湾で好評を博したド

キュメンタリー映画「湾生回

家」は半世紀以上を経て「帰

郷」した湾生たちの姿を映し出

している。日本に居場所のなか

った湾生にとって戦後の生活は

苦労の連続だったという。それ

だけに、台湾への懐郷の念はひ

としおだったはずだ。

日本人が引揚げた後、開拓移

民村には主に客家人が住み着い

た。もともとはアミ族の居住地

でもあり、現在は客家文化と原

住民文化の並存を特色としてい

る。日本時代の建築を史跡とし

て保存する動きもあり、台湾を

特徴づける歴史的多元性の中に

湾生の記憶もしっかり組み込ま

れているといえよう。

台湾の歴史的

多元性

た以上、くじけるわけにはいかな

い。さまざまな作物を栽培し、米の

味も改良した。とりわけ総督府の専

売品目であるタバコで成功する。や

がて第二世代も生まれ、台湾生まれ

であることから「湾生」と呼ばれ

た。しかし、

1945

年の敗戦により日

本へ引揚げざるを得なくなる。

ྡ˪ā

TOPPHOTO GROUP

e

GETTY IMAG (BLOOMIMAGE)

1

Following World War 2, many

wansei

re-

turned to Japan by boat fromHualien Harbor.

2

The former Toyota Japanese immigrant vil-

lage is now known as Shoufeng township.

3

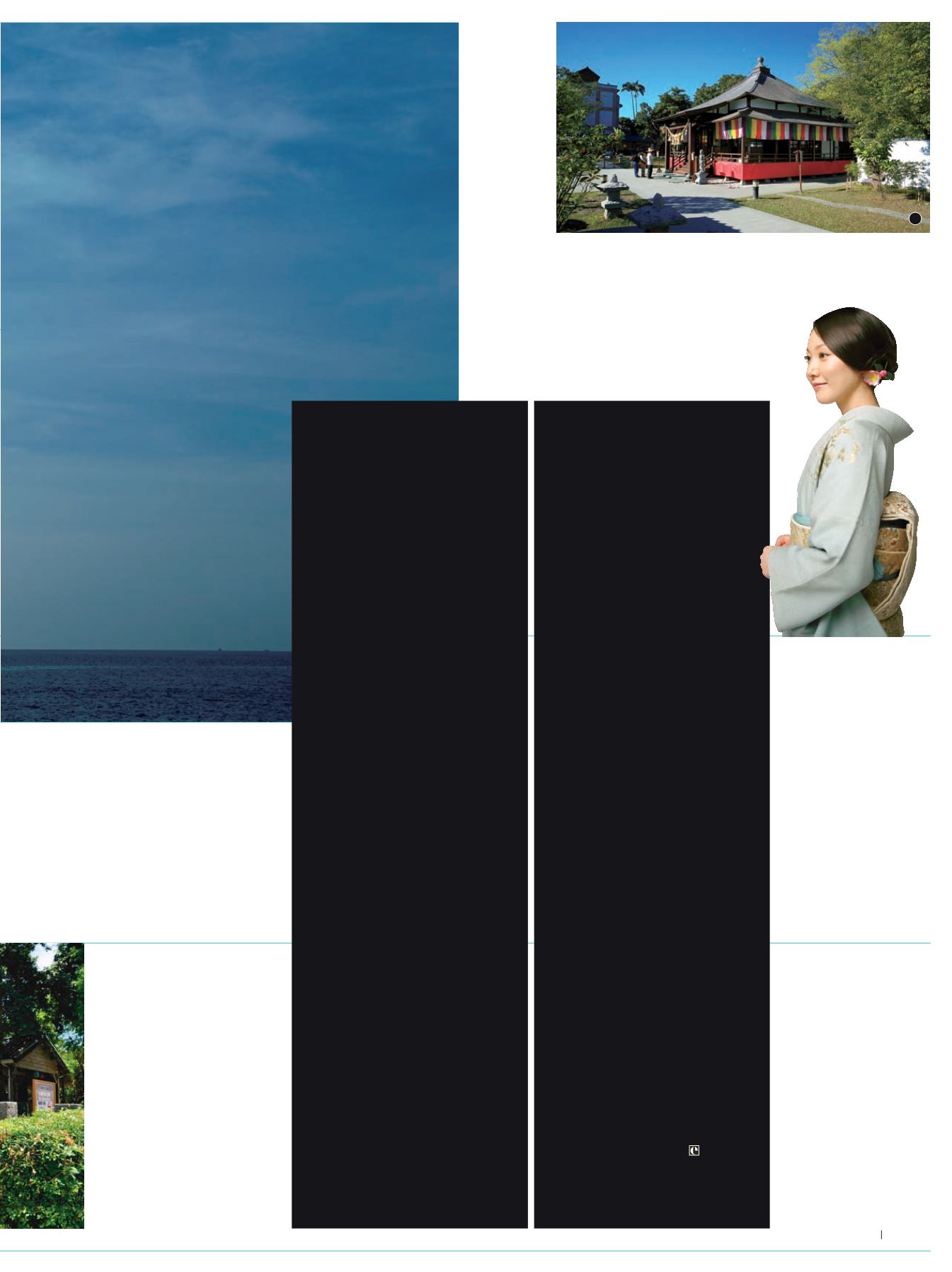

Keishuin is a Japanese monastery founded

by immigrants in 1917.

1

現在の花蓮港。

2

現在の花蓮県寿豊郷にあ

る石碑。

3

吉安郷に残る慶修院は当時、人々の

心の拠り所として建てられた。

3

63

enVoyage